F8,iso100(DNG)

例年だと入梅の途端に空梅雨ってこと多くなかったですか?

昨夕からの雨も仕事帰りには本降り、こないだ大雨になったばかりなのに.....

いつもお世話になってます、八百富写真機店 高槻駅前店 店長Kです。(2023年5月27日撮影)

風景撮りにとって梅雨は「良い季節になった」と判断される方も多いと思います。

しっとり雨の風情、雨上がりの植物、雨霧が広がる優しい風景、それはそれはレンズの選択も迷うところ。

もちろん梅雨の合間に広がる貴重な晴れの撮影もまた良いものです。

ワイドな空との絡みも撮りたくなりますが、ここは高性能な広角レンズで差をつけたくなりませんか。

SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art(L)

https://www.yaotomi.co.jp/products/detail/42740

SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art(E)

https://www.yaotomi.co.jp/products/detail/42739

何と14mm単焦点でF/1.4!

6年ほど前にF/1.8で感動した記憶があるのですが、さらに明るいF/1.4です。

星空一発撮りカメラマンにとってまさに驚き.....と言いますか朗報、感度を下げてクリアに撮れる感動が待っているはず。

シャッター速度を速められますから、ちょっと流れていた星の点が更に丸い「点」になる訳です。

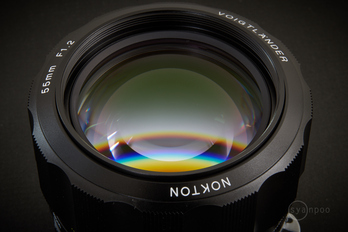

先ず外観で目を引く絶対良い写真が撮れそうな立派な前玉、それを可能な限りぎりぎりまで効果の期待できる固定式花形フード。

スイッチ類では絞りリングのロックスイッチがお馴染みになりました。

MFLスイッチ(MFL/マニュアルフォーカスロック機能)は魅力的なポイント。

ピント合わせた後にMFLスイッチをロックすればピントリングは無効化され、夜景撮影や星空撮影など暗い場所でうっかりピントリング回してもこれで大丈夫。

ピントリングが無効化されれば、レンズヒーターリテーナーにレンズヒーターを巻き付けても気になることはありません。

この時季お山で星空撮っていると結構な確率で結露してしまうのですよね。

超広角ならではの心遣い、「トリミングなんてもったいない!」派にとって、レンズヒーターが被って「ケラレてしまった!」なんてことが無いように.....な仕様です。

星撮りや夜景撮影で安定の使いやすさを提供する三脚座(TS-141)が同梱されます。

今回は手持ち撮影が多うございましたので、三脚座を外し同梱のリングカバー(PT-41)を装着していました。

さすがに前玉は出っ張りぎみ、とても親近感のある前玉。

フロントにレンズフィルターが装着できないので、リアフィルターを使うことになるのです。

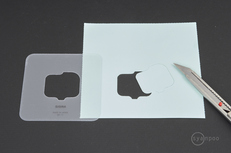

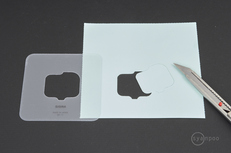

そのリアフィルターを装着するホルダーが特殊形状になっており、それに合わせてフィルターを切り出すためのガイドプレート"GP-11"が同梱されています。

カットにはちょっと慣れが必要ですけど、こんな風にカットして装着(ロック)するだけ。(撮影用に紙で代用)

さて、このカットしたフィルターをどう管理するのか疑問になると思います。

SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Artには新型かぶせ形状のフロントキャップ「LC1014-01」が同梱されていました。

表向きは内掛けロック式の新しいタイプでシグマさんらしいデザインですが、なんとなんと裏側にはギミックな仕掛けが!

驚くなかれリアフィルターが収納できるようになっているのです。それも「1」と「2」のダブル。

数字が刻印されているところに個人的ツボでして、何だかカッチョイイ!

収納しようとするとフィルターがちょっとだけ顔を出した状態で止まるのですが、そのまま蓋を閉めると「ぱくん♪」と飲み込み収納。

短い動画ですが一連の動作を載せておきます↓

(You Tube:お写ん歩チャンネル)

うまく視聴できない場合は(You Tube:お写ん歩チャンネル)をクリックしてご覧ください。

星空を撮ってみたかったのですが、撮影日と雲の無い夜空がかみ合わず断念。

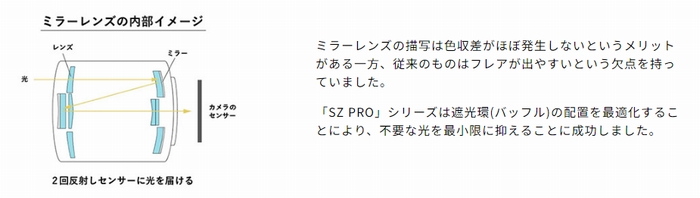

サジタルコマフレアを重点的に補正されたというところもこの目で確認したかったのです。

「夜空の星が低感度一発で隅から隅までピシぃッと撮れるんですよー!」、その言葉にドキドキしたのですが.....

梅雨の中休みに期待するしかないでしょうけど、せめて夜景くらいはF/1.4で撮りたいものです。

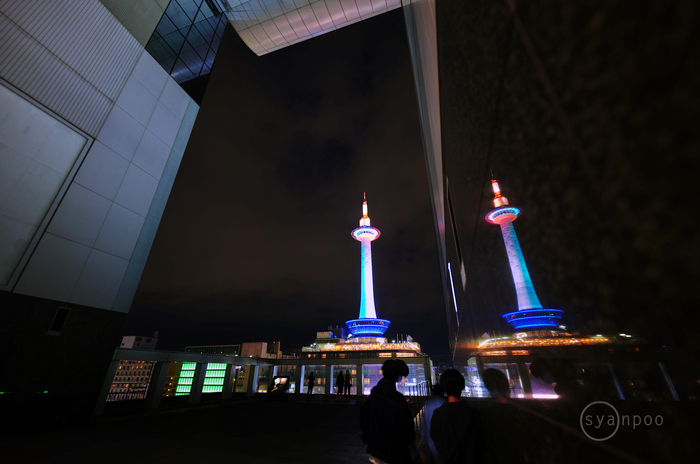

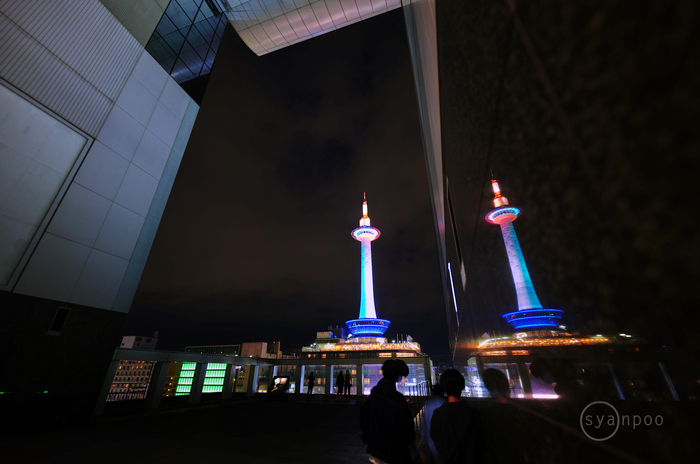

で、夜になってワイドに撮れる場所を探していてたどり着いた場所がここ↓。

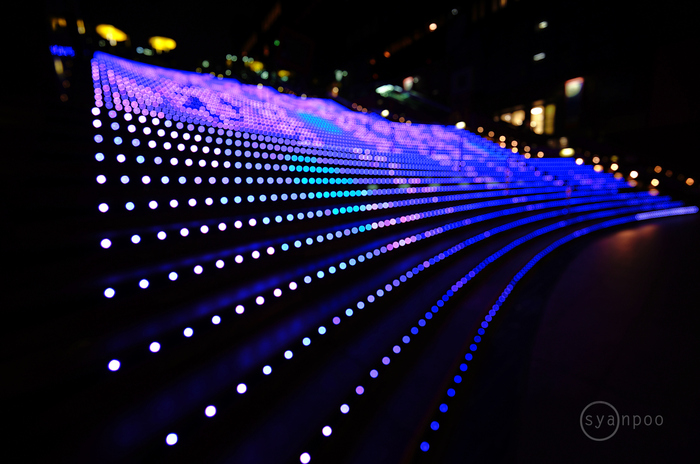

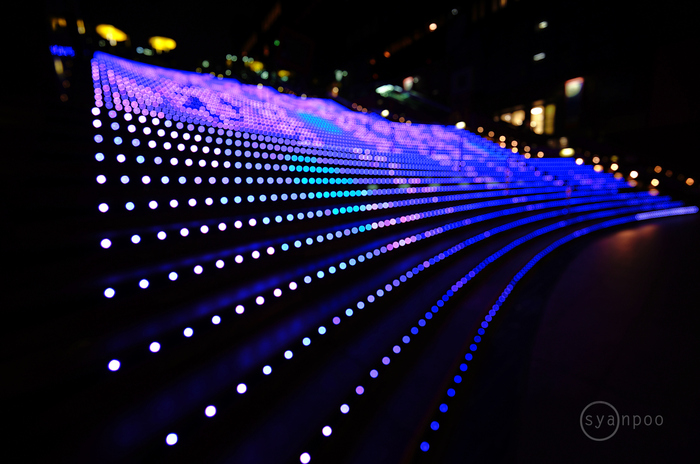

F1.4,iso100(JPEG)

被写体の距離にもよりますが、絞りを開けた状態(F/1.4)でどこまでパシっと撮れるのかを試してみました。

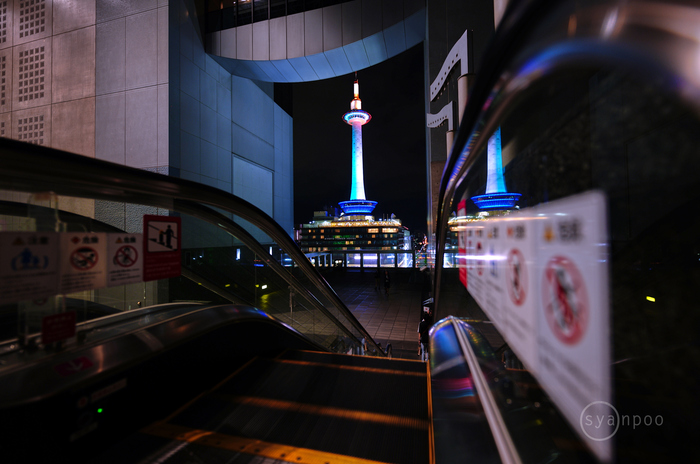

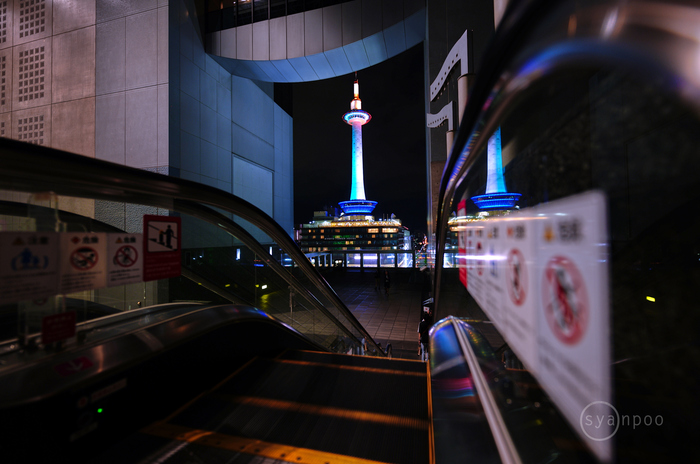

F1.4,iso125(JPEG)

超広角のF/1.4、良いですねー。

iso125のシャッター速度1/15sec.、結構薄暗い場所なのですが手持ちです。

F1.4,iso100(JPEG)

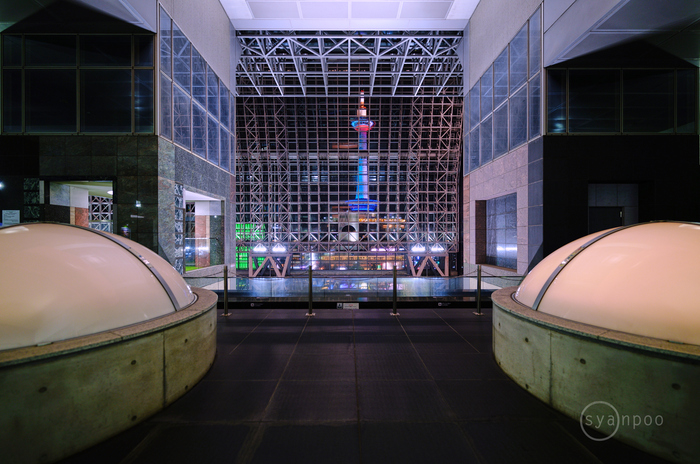

隅々ばかりではありません。

全体的な解像感もじつに素晴らしい。

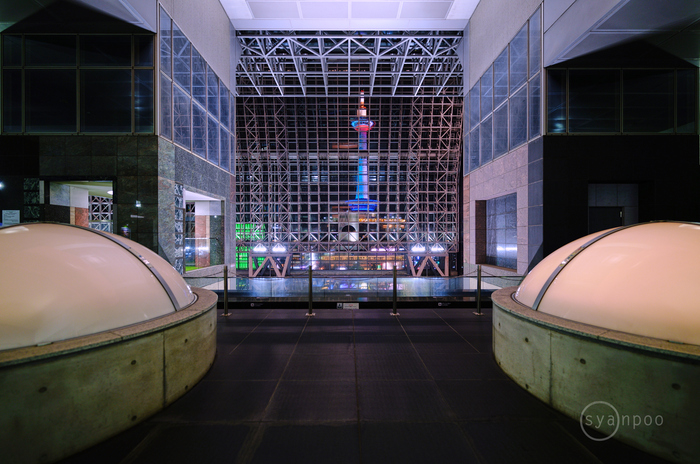

F1.4,iso100(JPEG)

左右対称っぽく。

F1.4,iso100(JPEG)

F/1.4ですから超広角でも被写界深度は浅い訳です。

無限遠で壁にもたれかかればこんなに暈けてしまうのですよ。

F1.4,iso100(JPEG)

シュッと直線が美しい。

まっすぐの直線はまっすぐ、曲線は揺らぎの無い曲線。

F1.4,iso100(JPEG)

F1.4,iso100(JPEG)

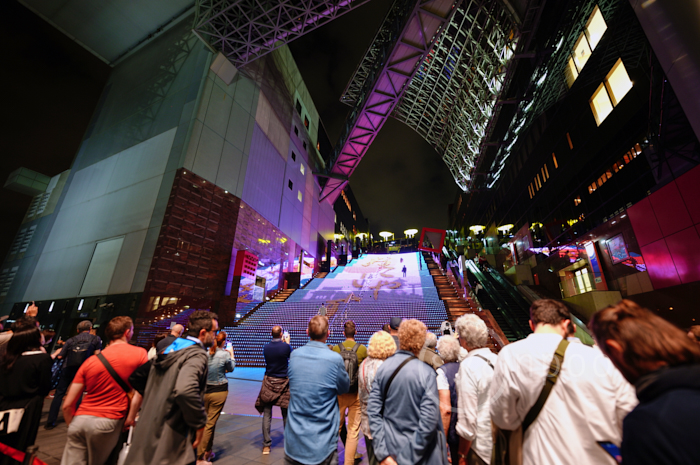

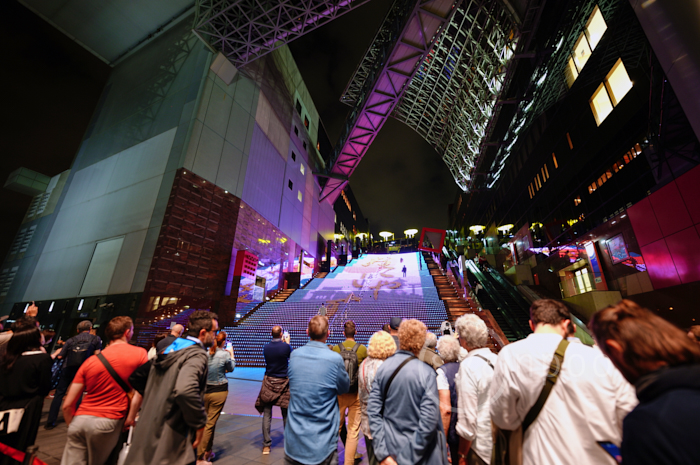

これを撮っていると自分の前後に観光の皆さんがズラリ。

スマートフォン片手にかわりばんこなり始めたので退散です。

F1.4,iso100(JPEG)

近いものは当然暈けるのですが、暈け写真好き好きならたまらんでしょ?

F1.4,iso250(JPEG)

標識に合焦、よーく見ると周りの背景は暈けています。

F/1.4で撮る立体感、スチルの表現幅がグッと広がるはず。

F1.4,iso640(JPEG)

いつもの場所が違って見える楽しさ。

F1.4,iso160(JPEG)

色も良い感じで宇宙船みたい。

F1.4,iso100(JPEG)

ピントを外して全暈け。

綺麗な玉暈けももちろん期待"大"

F1.4,iso400(JPEG)

普段ですと多少絞り込むのですが、このレンズは被写体が無限なら躊躇なく絞り開放のF/1.4でしょう。

隅々までピシッと撮れているという感動。

F1.4,iso250(JPEG)

F1.4,iso500(JPEG)

日本人の方はほとんど見かけません。

F1.4,iso500(JPEG)

日本語の表示が映し出されると、気持ちシャッターボタン押す人が増えるのです。

日本らしい雰囲気、こちらも人気あるのですね。

普段撮りも十二分に楽しめる高性能、明るい時間帯も絞り開放F/1.4をふんだんに使って参りました。

そんな作例もずらり並べましたのでご覧くださいませ。