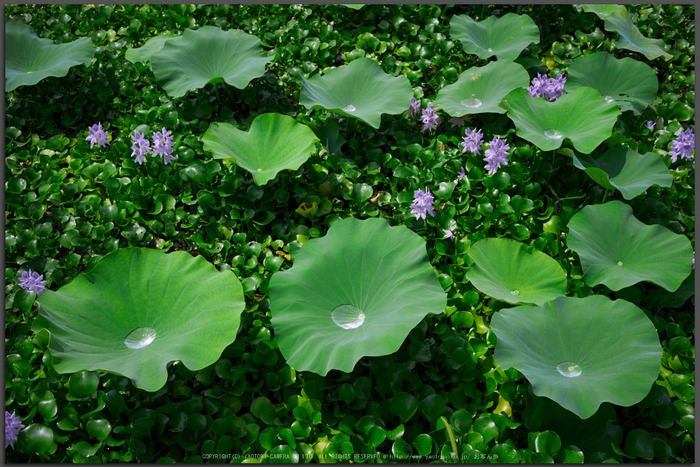

_小さな森の紅い蓮花_

奈良県高市郡明日香村川原 (観光蓮園ではありません)

SIGMA sd Quattro with SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM Art

100.0(150.0)mm 1/60sec iso100 RAW/X3F SIGMA Photo Pro 6.4.0 (文字入れ,リサイズ Capture one Pro)

.

.

いつもお世話になってます、八百富写真機店 高槻駅前店 店長Kです。 (2016年6月29日撮影)

待望のアイテムが登場します。

待ちに待った SIGMA sd Quattro 、ひと目惚れ級のデザインに、ジッと見つめてしまいますですよ。

ご存知のとおり、前機ミラー式の SD1 Merrill からミラーレス構造へ変更。

イメージセンサーはもちろんAPS-Cサイズ(23.4×15.5mm)のFoveon X3 ダイレクトイメージセンサー搭載、もちろんそこは「Quattro」です。

従来の SA マウントを使用するため、平べったいボディにマウントアダプターを装着したかのようなスタイルになりました。

「R社さん GXR 後継機の出番だっか!?」.......なんて全く思ったことない言えば嘘ですが、個人的に GXR のデザインが好きだったのですよ。

さすが SIGMA さん、こういったカタチでSAマウント機を出されるとはタマラン級、もービックリです。

SAマウントですから、奥行はそれなり.......とは言っても、「大きいなぁ」という言葉は出てきません。

ちょっと小柄な方にとって大きく感じるのは、ご覧の「グリップ」部。

フルサイズ機と比べても、そこそこ大きく深くです。

微ブレを全力で抑え込みたくなる超画質ですから、大型のグリップは「大歓迎」といたしましょう。

それでも心もとないと思われる方の為に、SIGMAさんはちゃんと素敵なアイテムを用意してくれたはります。

パワーグリップ【PG-41】、大型レンズ装着時に効果を発揮するばかりか、風景写真家には嬉しいバッテリー2つ搭載できる特典つき。

ハッキリ言って「持ちやすい!」と思わせる逸品、同時ご購入をオススメしたいと思います。

(小さな接点の半透明樹脂カバーをしまえる場所が欲しかったなぁ.........唯一惜しいところ)(分かる人には分かる)

背面の操作感などはとてもシンプルです。

僕はこれでいい、これで十分なのです。

位置も気にしませんし、これ以上の機能も必要としません(笑

ファインダーの出っ張りが論議されていたと耳にしましたが、鼻が背面に当たらなくて液晶面は綺麗な状態がキープされる形状は歓迎に値します。

液晶モニターが汚れると、せっかくの撮像データ確認が適当になってしまいますもんね。

皆さん、あんまり拭き拭きしませんでしょ?

約236万ドットの大きなEVFに猛烈なる期待を抱いていたのですが、ちょーっとだけその期待とは違ゃいました。

理由を聞けば致し方ないところなので目をつぶるとします。

それでもピーキング機能などを使えばドンピシャがキますので、そのへんはご心配なく!...............と、しっかり付け加えておきましょう。

とにもかくにも、出てくる画像が肝心ですよね。

結論から申しますと、やはり「素晴らしい♪」と呟きます。

もうずっとこのカメラで良いや!って思えてしまうほど.........大袈裟に聞こえるでしょ?

そうでも無いのですよ、これが。

【お詫びと訂正】

カメラプロファイルの反映しないブラウザが一部あり、今回の更新分は全て書き換え(再編集)させていただきました。

Internet Explorer

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

上記ブラウザの中で「Mozilla Firefox」がカメラプロファイルに対応(反応)せず、なんだか白飛びしたような浅い雰囲気の写真が表示されてしまっています。

Chrome と Edge 派のわたくし全然気付かず、「Mozilla Firefox」ご利用のユーザー様にご迷惑をお掛けいたしました。

再度「お写ん歩」をご覧いただく場合は、ご面倒ですがページ表示後に『リロード』(矢印のぐるんと回ったマークですね)していただくか、キャッシュを削除して頂ければご覧いただけると思います。

Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chrome、Opera、Safariではそのままご覧いただけるようですので、引き続きご利用くださいませ。

ご面倒をお掛けいたしますが、一連のご確認をいただきますよう、重ねてお願いお詫びを申しあげます。

(過去4編集分は申し訳ございませんが他のブラウザでご覧ください ちょっと時間無くて編集間に合いません 言い訳m(__)m) 【お写ん歩・K】